ハッテミルカ-弁理士編

●短答試験枝問シール

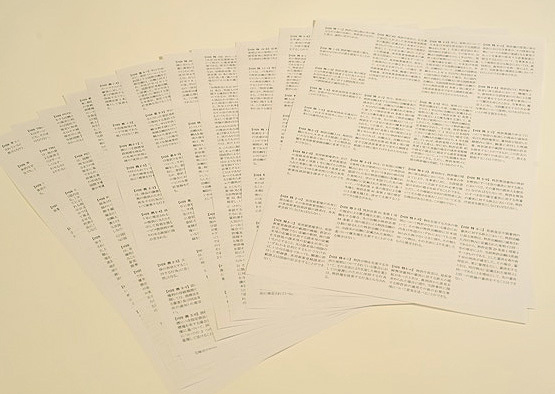

弁理士試験を勉強する方は、5年とも10年とも言われる過去問を確認されます。ハッテミルカでは、ラベルシール(綺麗にはがせるタイプ)を平成18年以降12年分ご用意しました。

A4、1シートあたりの面数は、1、4、8、16、27、30、44、65,100などこれだけでも数種類あります。面数が少なければ、全ての問題が一つのラベルに収まるので使いやすさや作成稼働も楽という利点はありますが、短い問題の余白が多くなりラベル量が増大となりコスト高を招きます。一方、100面等カット数が多ければ、余白も少なくシートも効率的に消費できますが、一つの問題が複数のラベルにまたがり、使い勝手が面倒でしょう。これらのバランスを考慮し、27面と44面の併用としました。44面シートは、1ラベルで、問題の半分程度は1ラベルに収まります。44面シートに収まらない長い問題は27面を使用し、なるべく問題が複数ラベルにまたがらないように工夫しました。

| H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 27面シート(枚) | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| 44面シート(枚) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 合計(枚) | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |

枝問シールをより柔軟に使いたい。もっと自由に貼ったりはがしたりしたいというニーズもあるでしょう。このような方に、ポストイットタイプもご用意しました。このような使い方を過去10年分される方はさすがに稀であると考え、5年分です。ただし、ラベルメーカ側で44面シートの提供がないため、27面と65面の併用としています。短い問題を65面に収め、それ以上の長問については27面を使用しました。

| H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 27面シート(枚) | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 |

| 65面シート(枚) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 合計(枚) | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 |

条文改正への対応について

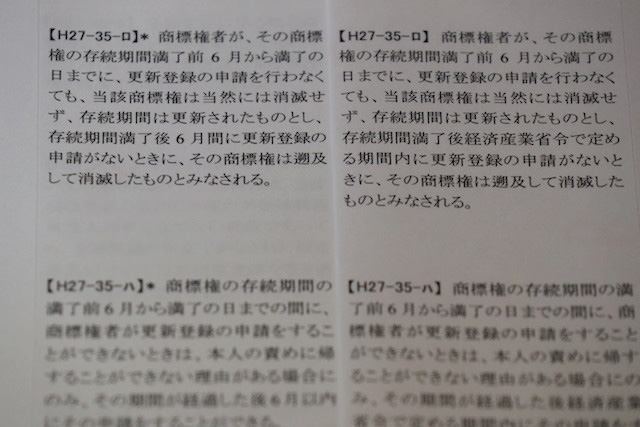

条文は改正されていきますので、出願時点の問題が現行条文と整合しない場合が発生します。写真の例は、期間に関連した問題を挙げています。具体的な期間は経済産業省令に記載と改正されています。このように、”改正に影響される”問題は、改正対応したラベルシールをご用意し、別紙に出願時点の問題を掲載しています。

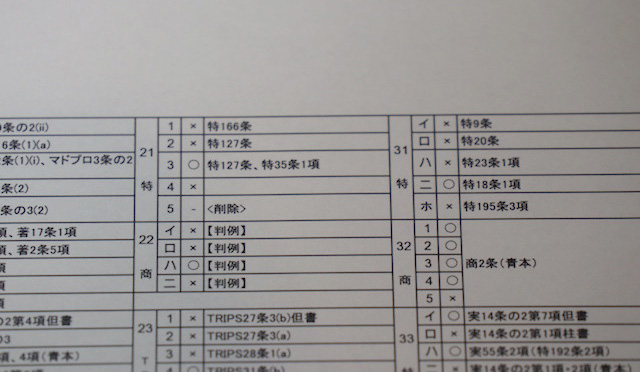

改正に伴い削除すべき問題も発生します。(写真は、平成20年の大問21)詳細は省きますが、根拠条文そのものがなくなったり、手続きが変更になったケースです。そのような問題を覚える必要はないし、むしろ引っ掛け問題にはまることにもなるので削除させて頂きました。

| H29 | H28 | H27 | H26 | H25 | H24 | H23 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 修正(枝問数) | 0 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 11 | 10 | 19 | 11 |

| 削除(枝問数) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |

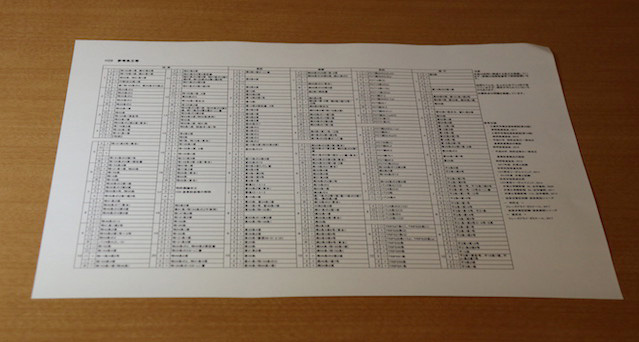

サマリーシート

ラベルシールに加えて、参考条文表を1枚添付しています。枝問毎に関わりのある条文等の情報を載せていますので、ラベルシールを実際に貼る際の参考にして頂ければと思います。

ノート

ハッテミルカでは、ノートもご用意しましたのでご紹介します。ラベルシールは、何に貼って頂いても良いのですが、それでも、「どこに貼るんだ」「どうやって使うのか」という声があります。根拠条文集に貼るのが良いと思うのですが、既存のものはコンパクトに作られている分、貼るスペースが少ないです。我々は、以下の特徴を持つ“ノート”を作製しました。(実際は、余白付き法文集とご理解頂きたい)

[構成]

ノートは1冊でまとまれば良いのですが、弁理士試験は、10科目ありますし、規則なども必要なものも掲載したい。1冊のご提供は断念し、余白スペース、分量のバランス等検討して、結果、3分冊とし、

A : 特許法、実用新案法、意匠法の三法対照 + (必要な)施行令、施行規則

B : 特許法、商標法の二法対照 + (必要な)意匠法

C : 条約、著作権法、不正競争防止法

とすることにしました。コンパクト化、使いやすさの観点から記載は対照法とし、サイズはA4としました。

[製本]

以下の三種類をご用意しました。

・くるみ製本

もしカバーをせずに使われる方が電車内などでご使用になる時、ノートの中身を他の方に知られたくない、そういう方もいらっしゃろうということで、完全無印(タイトルなし、社名なし)。3分冊は表紙の色を変えることで区別可能としました。

・ダブルリング

ストレスなく折り返せるので狭いところで勉強できます。

・ルーズリーフ

頻出問題の根拠条文の周辺シールを貼るとスペース不足になる懸念があります。ご自身で色々書き足すケースもあるでしょう。そういう使い方をされる方に、ルーズリーフタイプを用意させて頂きました。文字通りご自身のオリジナルの参考書を自在に作ることが可能です。

[紙厚と紙質]

くるみ製本は、より薄さを実現し、ダブルリング製本及びルーズリーフタイプは丈夫さを考慮するため各々紙厚を変えています。くるみ製本の紙厚は、持ち運びを考慮して85μmと5タイプ中2番目に薄いものを使用しました。重量は1冊あたり500グラムを切っております。

(参考: http://kyobasi.co.jp/product/2011/06/post-74.html)

紙質は淡クリームキンマリ(北紀州製紙)を使用しています。淡く黄色みがかかっているため、目が疲れにくいと言われてます。辞書や楽譜に広く使われています。

紙質、紙厚等については、京橋紙業株式会社様のコンサルを受けて決定しました。